以下文章来源于中国科学家 ,作者采集工程

中国科学家.

依托老科学家学术成长资料采集工程所搜集的珍贵史料,展现老科学家们的学术生涯、精神世界及突出贡献。弘扬科学精神、培育科学文化,打造中国最有影响力的科技人物专题宣传平台。

1955年底,周恩来总 理在一次会议上接见了中国科学院学部委员(院士)、地质部全国矿产普查委员会常委黄汲清,当他得知工作繁忙的黄汲清身边竟然没有助手时,便立刻找人安排合适的人选。

于是,没过几天,刚从西北来到北京地质部普查委员会的一个小伙子就被告知去担任黄汲清的助手。

这个小伙子就是任纪舜,而这个助手一当就是40年,他和黄汲清的师生情也被传为地质学界的一段佳话。

任纪舜(来源:中国地质科学院官网)

“我很幸运能做黄先生的助手。”已过耄耋之年的中国科学院院士任纪舜回忆起与黄汲清40年的师徒情时,恍如昨日。在任纪舜看来,黄汲清不论是做人做事,还是学术精神都深深影响着他。

从西北到北京

在成为黄汲清助手之前,任纪舜以为自己会一生扎根西北,为祖国发掘西部资源,而这其实也是他年少时的梦想。

中学时,父亲用大概一袋洋面的钱为任纪舜买了一本昂贵的《中国地图集》。当他翻开地图集的矿产图时,发现我国东部矿产星罗棋布,西部却空白一片。任纪舜不相信西部没有矿产,小小的他萌发了要去探索西部的想法。

20世纪50年代,正是我国地质勘探事业蓬勃发展之时,一直对地质和野外充满热情的任纪舜,高中毕业后考入西北大学石油天然气专业。两年后,即将大学毕业的他如愿前往西北玉门油田酒泉地质调查处实习。3个月后,他从西北被调到了北京地质部普查委员会,没过多久,他被安排担任黄汲清的助手。

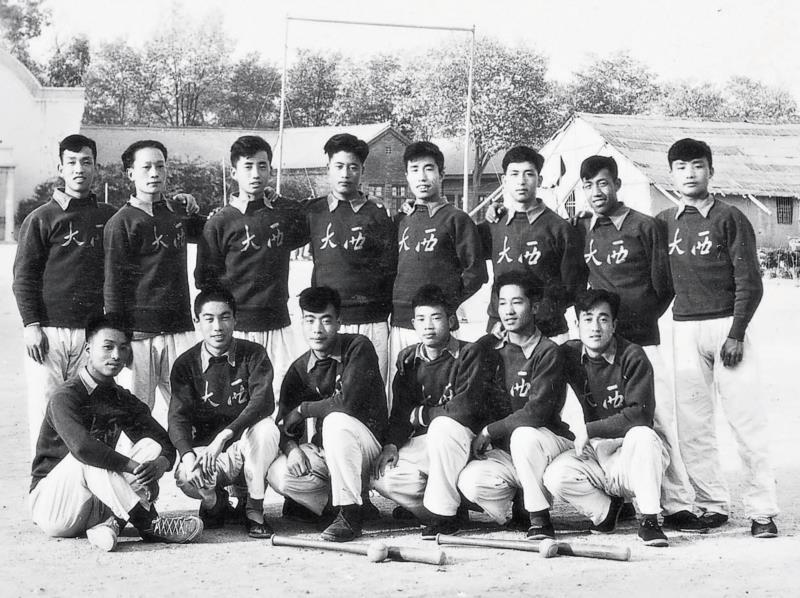

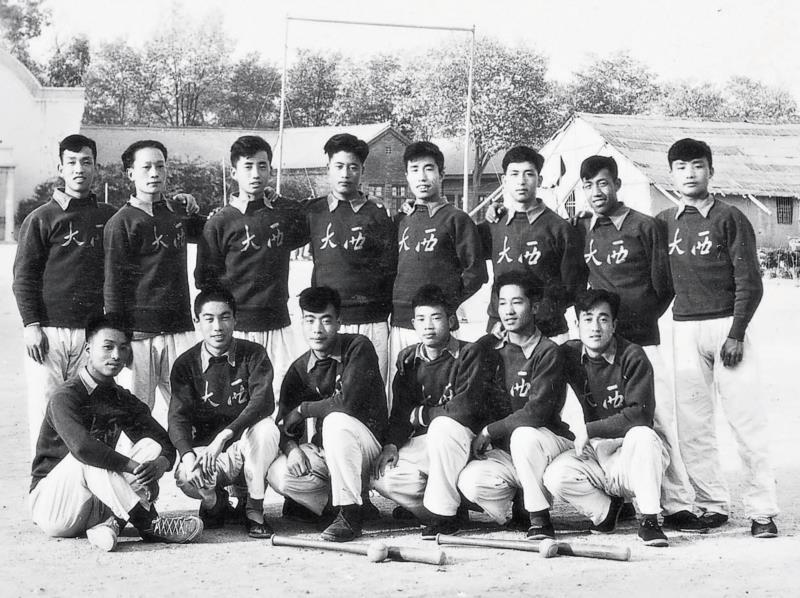

1954年秋,任纪舜(后排左四)与西北大学垒球队同学合影

(来源:中国地质科学院官网)

黄汲清是国内外久负盛名的科学家。早在大学时,任纪舜就读过他的关于中国大地构造的名著《中国主要地质构造单位》,对其仰慕已久。因此,得到通知的任纪舜感到非常的兴奋和荣幸,他暗下决心“一定要把黄先生的本领学到手”,不能辜负组织的信任。

此后,他和黄汲清的师生情缘一直延续到1995年恩师仙逝。这40年,对于任纪舜来说,是一笔巨大的学术资源和精神财富。

“不要迷信权威”

黄汲清做事严谨认真,他告诉任纪舜:“做学问千万不能迷信,不要迷信洋人,不要迷信专家,也不要迷信我黄汲清。”“研究问题一定要抓住关键,犹如打蛇要打七寸,把它打死。”

40年间,这种“不要迷信权威”的思想一直深深影响着任纪舜,指引着他一步一个脚印,踏踏实实地做事、做学问。

1960年,在黄汲清主编的《中国大地构造基本特征》一书中,任纪舜负责撰写“扬子准地台”一章。他从实际出发,根据地质学家朱森、杨敬之等人在四川龙门山等地的野外调查结果,在书中提出了与老师不同的见解。他认为,龙门山可能经历了印支造山运动,而非黄汲清认为的燕山运动。不久之后,四川盆地的石油普查和南水北调的地质调查成果,证实了任纪舜的看法。

20世纪80年代,在国际上享有盛誉的华裔地质学家许靖华提出,我国华南地区可与美国的阿巴拉契亚地区对比,并断定这里曾有过一个从元古宙到三叠纪的大洋——板溪洋,板溪群正是三叠纪晚期印支碰撞造山形成的混杂岩。这一见解在当时地学界引起了极大轰动,并受到了国内一些地质学家的认同和赞扬。

任纪舜本着“不要迷信权威”的一贯作风站了出来。他根据自己多年来连续在广西、广东、海南、湖南、贵州、江西、福建、湖北等地区的野外调查结果,撰写了《论中国南部的大地构造》一文,明确提出“中国南部大陆内部并不存在印支碰撞造山带。显生宙期间,其构造属性曾几经转化:早古生代,是一个奠基于大陆壳之上的加里东造山带;之后,在加里东基底上沉积了泥盆纪—三叠纪的滨-浅海相地台沉积盖层;晚三叠世以来,华南属亚洲东部滨太平洋陆缘活化带的一部分。”

此观点修正了许靖华的结论,因资料翔实,论证有据,此文一经发表便反响热烈,获得了中国地质学会成立70周年《地质学报》优秀论文奖。

就是这种“不要迷信权威”的精神,让任纪舜敢于说真话、敢于挑战世界级权威。正如黄汲清在任纪舜博士生导师推荐书中写道的:“能用锐利而敏捷的眼光分析地质成果,达到去粗存精、去伪存真的目的,对重大科学问题能深入探讨、穷追不放,必须达到水落石出。”

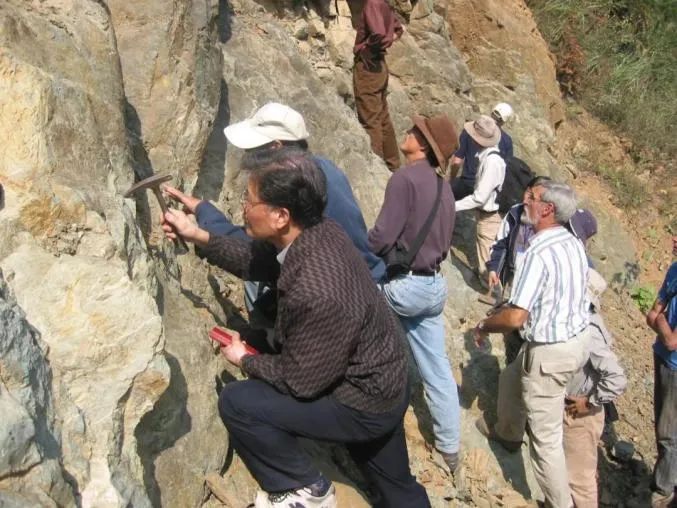

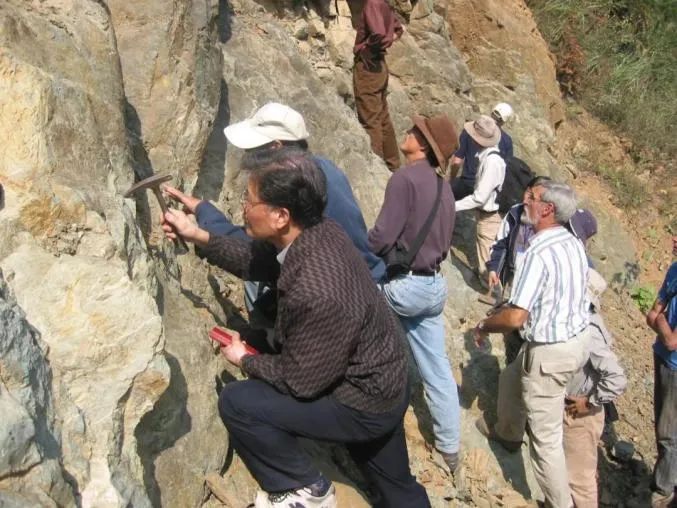

任纪舜(左一)在皖南地区进行野外地质考察(来源:中国自然资源报)

传承和再出发

上世纪五六十年代,黄汲清曾多次谈到,他想写一部集中国地质之大成的《中国地质学》,遗憾未能如愿。在数十年科研生涯中,任纪舜也多次萌生建立比较完整的中国乃至亚洲大地构造科学体系的想法,力图在新资料、新理论的基础上,实现对中国构造研究的新突破。他将黄汲清的多旋回构造思想与板块构造理论相结合,首次在中国大地构造图上详细标绘了中国各时代的板块缝合带,全面论述了中国的构造旋回、构造单位、断裂系统、深部构造和演化历史。

1997年,任纪舜当选为中国科学院院士,而这时的黄汲清已去世两年了。

2005—2013年,已成为世界地质图委员会副主席的任纪舜,领衔来自20个国家的100多位专家,历时8年编制完成了1∶500万国际亚洲地质图,以中英文同时出版发行。该成果被认为是亚洲地学研究中具有里程碑意义的作品,它的出版不仅为亚洲大地构造演化、区域成矿规律、矿产资源和生态环境研究奠定了坚实基础,同时也为中国地质科学走向世界构建了一座新的桥梁,为“一带一路”倡议提供了可靠的区域地学信息。截至2021年9月底,“1:500万国际亚洲地质图”在中国地质调查局地质云平台的服务利用次数达到116139次,是服务利用次数最高的产品。

2012年8月,任纪舜(中)参加在澳大利亚布里斯班举行的第34届国际地质大会,展出1:500万国际亚洲地质图

2014年,世界地质图委员会决议,在国际亚洲地质图基础上编制国际东亚和南亚大地构造图。为此,中国地质调查局于2015年设立了新项目“中国及邻区海陆大地构造研究”。

在此项目中,任纪舜把研究重点定格在大陆与大洋的形成转化等理论问题上,并将大陆与大洋的相互关系作为研究大地构造的核心问题之一。

2014年10月,由任纪舜团队组织东南亚学术研讨会在北京召开,包括越南、菲律宾和法国等国家学者参加会议(左四为任纪舜)

如今,年近九十的任纪舜,仍继续为攻克大地构造的难题而努力攀登。他说:“我们一定要抓住中国在全球构造研究中的区位优势,以地球系统多层圈构造观为指导,用地质、地球物理、地球化学多学科结合的方法,立足实际、抓住特色,构建中国大地构造的新理论、新模型,为发展完善现代大地构造学理论作出应有的贡献。”

1954年秋,任纪舜(后排左四)与西北大学垒球队同学合影

1954年秋,任纪舜(后排左四)与西北大学垒球队同学合影